Tras un par de semanas con compromisos laborales, por fin, he inaugurado mi año distinto. Aunque el mundo siga ofreciéndonos unas dosis de dolor inaceptables, tras salir de una larga e íntima espiral de tristeza, mi camino se aferra a la vida y abraza las pequeñas alegrías y los buenos momentos que se presenten al alcance, en el marco del regalo que, tras casi treinta años de trabajo asalariado, he podido concederme. El regalo del tiempo, un año de excedencia laboral que comencé hace apenas ocho días y fui preparando desde los albores de 2026.

El primer cambio lo asumí el mismo 1 de enero, al elegir el cuaderno que será mi ‘Diario’ de este año, una práctica que mantengo con continuidad desde hace décadas. Últimamente, usaba agendas de tamaño cuartilla, donde todos los días de la semana ocupan el mismo espacio, y las fechas y horas sirven de pauta. Para 2026 recuperé un precioso cuaderno que, precisamente, por su delicada factura, no había estrenado aún.

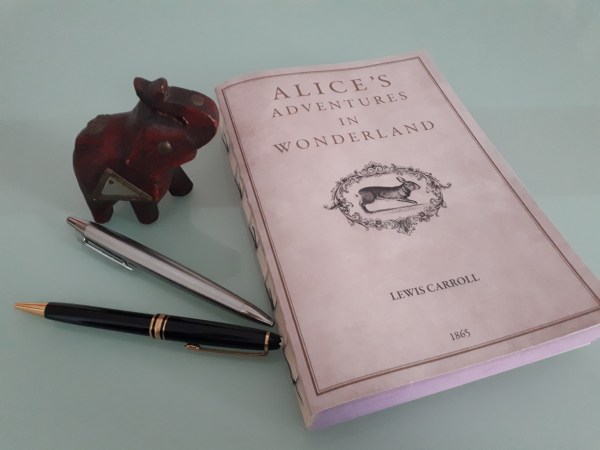

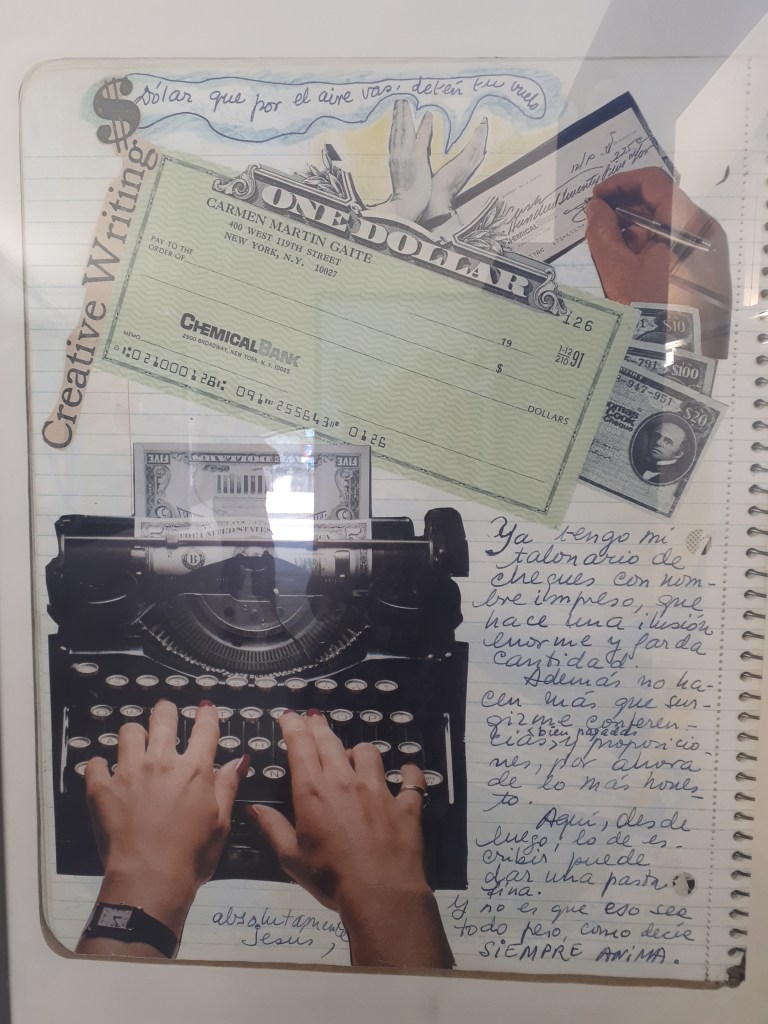

Cuidadosamente guardado para alguna ocasión especial, recordaba su forma pero no su portada. Y al reencontrarlo, entendí que el libro al que aludía ‘Alicia en el país de las maravillas’ (Alice’s adventures in Wonderland, como reza el original reproducido en su cubierta), podía ser un buen presagio. Es cierto que para narrar la vida, para escribir para una misma, vale cualquier cuaderno, como ya nos demostró mi admirada Carmen Martín Gaite. A estas alturas, creo que he usado todo tipo de formatos y texturas. Desde pequeña, todos mis cuadernos fueron tesoros preciados de los que incluso salvaba sus últimas páginas en blanco cuando concluía un curso escolar o un proyecto esbozado a mano.

No obstante, es bueno que las ocasiones especiales sean celebradas como tales, inventando ritos cuando estos no existen, creando nuestro propio juego de amuletos y señales. Qué mejor que escribir este año sobre un papel sin renglones, sin números, con la invocación de la imaginación y la fantasía para anotar la vida de forma distinta.

El nuevo cuaderno me ha llevado también a repensar los materiales de escritura. Soy de usar cualquier tipo de bolígrafo, y apurarlo hasta el final. Los bolígrafos que llegan a casa, comprados, regalados o de carácter publicitario, van quedando en una caja metálica de bombones. Si al cogerlos no escriben, intento resucitarlos con garabatos sobre el papel o calor sobre la bolita reseca, como si un bolígrafo no pudiera quedarse con algo por escribir. Sin embargo, he recordado un par de bolígrafos especiales que habían quedado olvidados al agotarse su recambio y he decidido volver a usarlos. Ambos fueron el regalo de personas que reconocieron mi escritura y quisieron darme su aliento. En este tiempo sin excusas externas, me vendrá bien sentir su certeza de metal, resistente a pesar de los años, y aferrarme a ellos cuando mi propósito se tambalee.

Escribo estas líneas en la pantalla del ordenador, con una letra ampliada por el zoom, porque mis ojos cada vez exigen más tamaño. La mesa vuelve a resultar más ancha, una vez que he retirado los documentos y libros que provenían del ámbito laboral. Desde la pandemia, los espacios se mezclaron y las palabras que habían permanecido en atmósferas distintas se vieron forzadas a convivir. Al retirar papeles y carpetas ahora inútiles, reparé en que la mesa estaba sucia, de polvo, de pelusas y de prisa, de no mirar atentamente, de cercos de vasos y cierta desidia. Limpiar la mesa con esmero ha sido preparar también el camino. Junto al ordenador, tengo una botella de aluminio para que nunca falte el agua, un flexo que puede reforzar la luz cuando haga falta y, por supuesto, un elefante de madera que me trae el recuerdo de una persona muy querida que ya no está y siempre me animó a escribir.

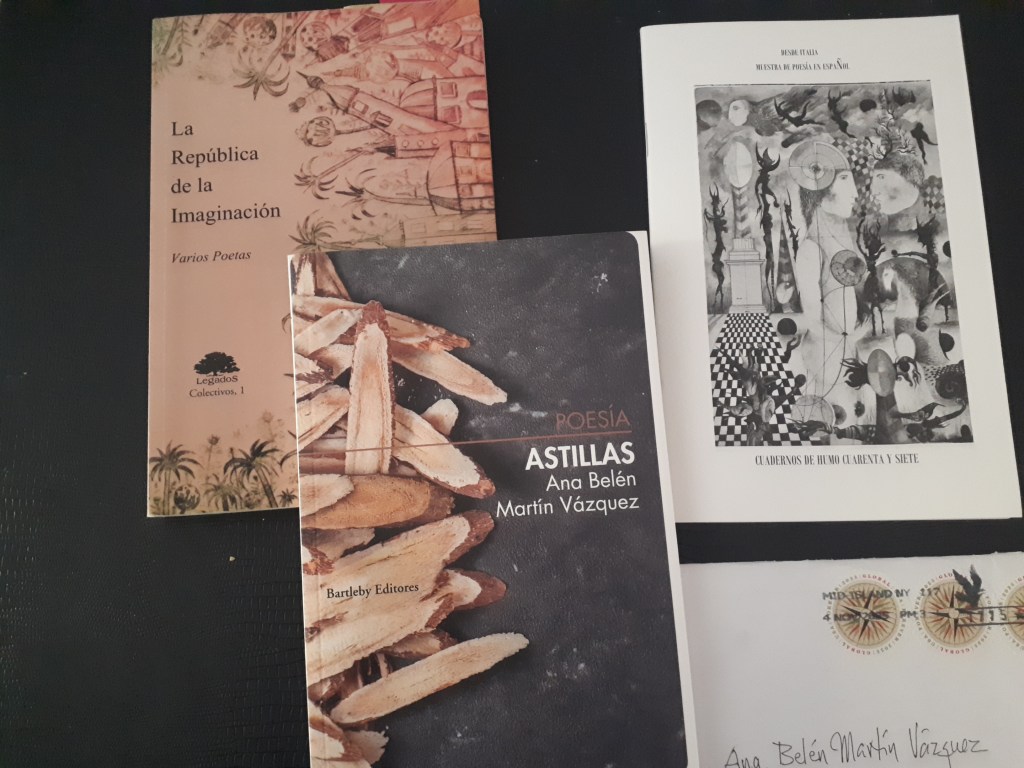

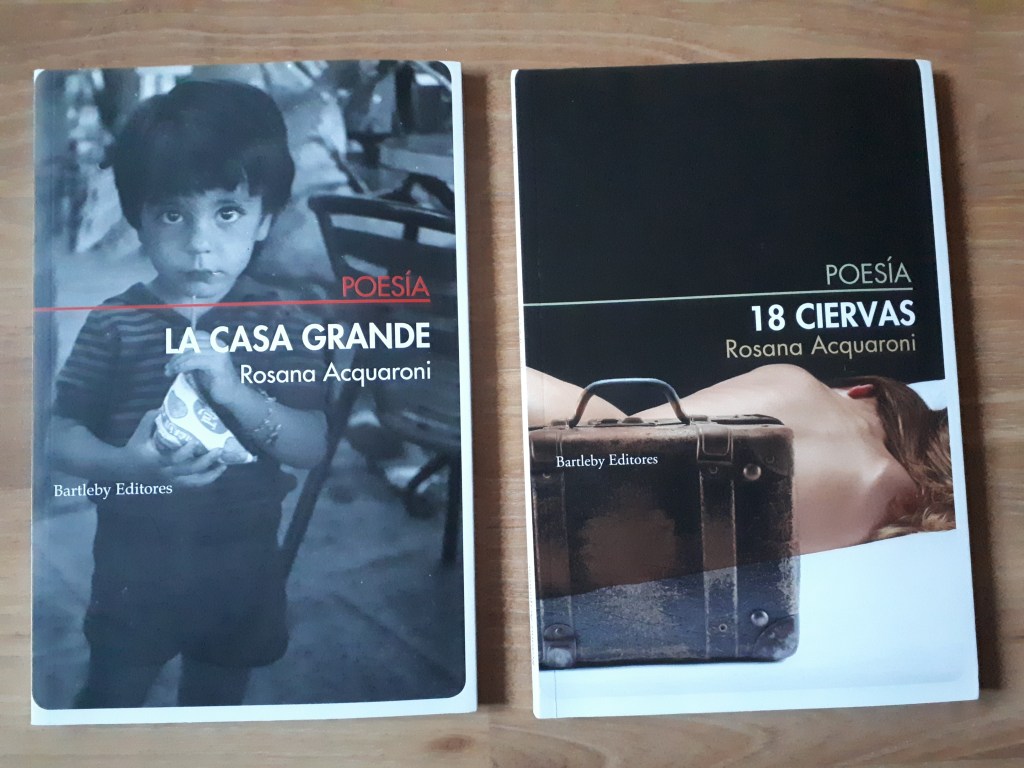

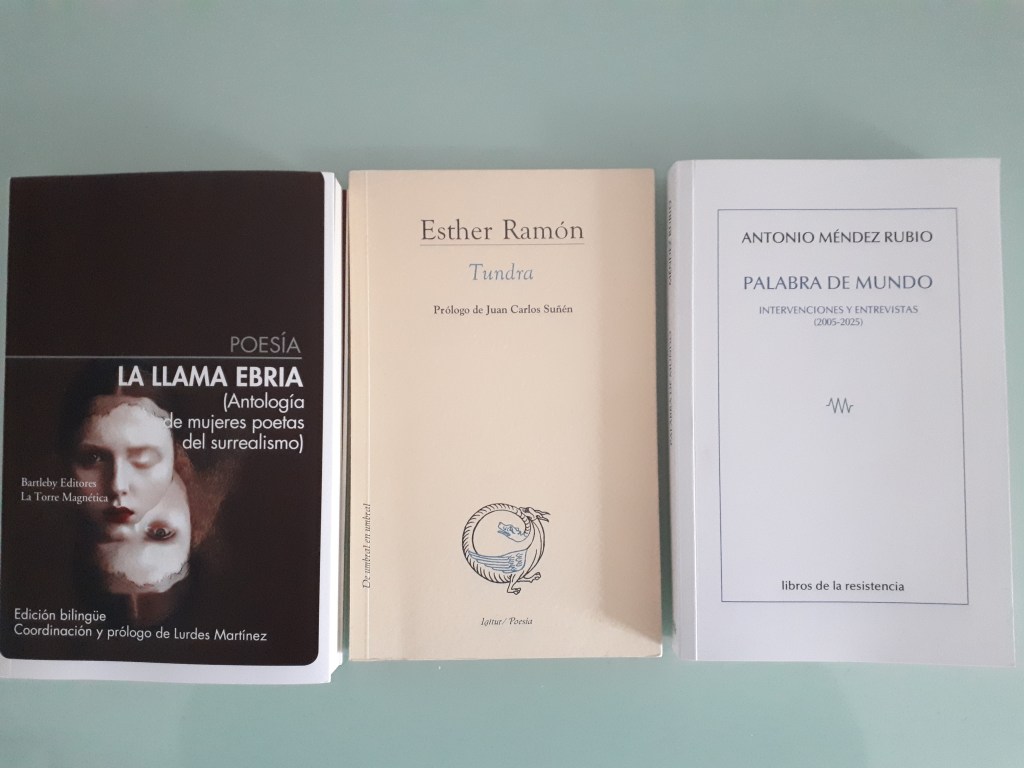

Así pues, esta primera semana sin obligaciones laborales ha servido para poner orden y cuidado, y convertir viejos regalos en inesperados amuletos para la nueva travesía. Apenas he escrito, pero todas las tardes he salido al encuentro de la palabra ajena. La agenda se prestó para ello. Me acerqué a conocer la labor de Nueva York Poetry Press; escuché a Constantino Bértolo, comentando su último libro, El arte de rechazar manuscritos; celebré a las autoras que voy a descubrir gracias a la antología de mujeres poetas del surrealismo titulada La llama ebria, coeditada por Bartleby y La Torre Magnética, en un acto donde volvimos a recordar a Eugenio Castro; asistí a una conferencia sobre personas sin hogar en la que me contagié de una cierta esperanza, porque hay soluciones que cambian vidas, siempre y cuando la política institucional acompañe; disfruté de un nuevo encuentro del ciclo ‘Poesía y Psicoanálisis’, que sirvió para profundizar en la escritura de Esther Ramón; y, por último, acompañé la presentación del libro Palabra de mundo, de Antonio Méndez Rubio, publicado en Libros de la resistencia.

Supongo que, a través de la palabra ajena, he ido convocando la propia, descubriendo que, cuando se puede, escribir es ir llamando a las palabras sin forzarlas. Sé que vivimos tiempos oscuros. Hace poco, el psicoanalista Jorge Alemán escribía en una de sus redes sociales: “Nadie puede nombrar todo lo que está sucediendo, después del genocidio televisado de Gaza y la destrucción obscena de la historia. A partir de ahí, todo es diferente. Los horrores se multiplican intensamente en el mundo. La historia siempre encuentra nombres para todos los horrores, ¿y ahora? ¿Cómo se nombra todo esto y cómo se designa a los cómplices de esta situación?”

Carezco de respuesta. De hecho, muchas veces me pregunto qué sentido tiene retomar mis proyectos literarios. ¿Qué se puede aportar con un poema o con un nuevo libro? ¿Qué pueden ofrecer mis líneas en este contexto tan desamparado y cínico, tan presuntamente próspero y terriblemente miserable a la vez? Y sin embargo, me resisto a volver a caer en la desesperanza. Si nos rendimos, si dejamos de escribir y de hacernos preguntas, si dejamos de reunirnos en torno a la palabra, estaremos aún más perdidos y mucho más solos.